高芳

9月20日和21日,第十一届茅盾文学奖获得者、广西作家东西在乌鲁木齐与读者分享了自己的获奖作品《回响》。

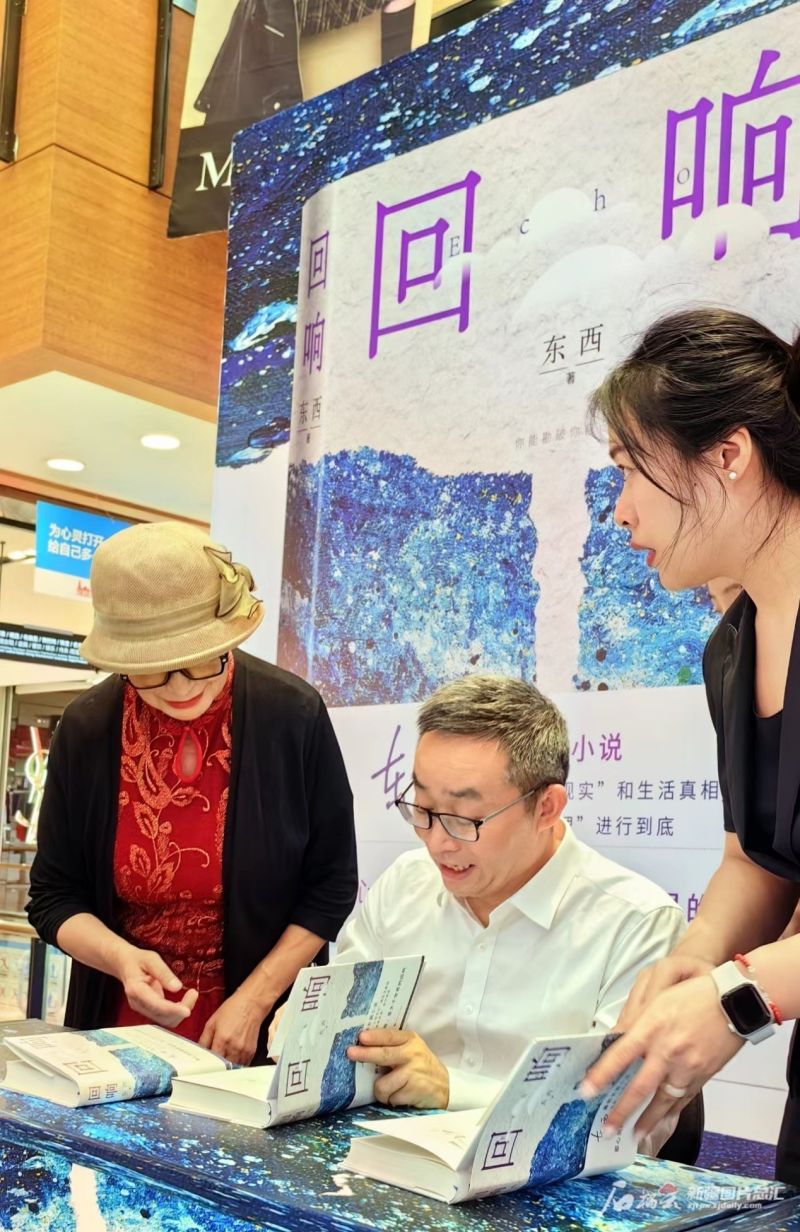

作家东西在读者见面会上为读者签名。石榴云/新疆日报记者 高芳摄

东西本名田代琳,主要作品有:《后悔录》《耳光响亮》《没有语言的生活》《我们的父亲》《不要问我》《猜到尽头》,中篇小说《没有语言的生活》获首届鲁迅文学奖中篇小说奖,其多部作品获全国性文学奖并被改编为影视剧。

东西此次随中国作家协会“贴近生活扎根人民”采风团来新疆进行为期一周的采风活动,这是他第一次来新疆。他说,上高中时读碧野的散文《天山景物记》,让他对新疆留下风景壮丽、民间文化丰富、歌舞动人的美好印象,“散文中对天山里青草和蘑菇的描写,我至今都记得”,也是对他产生了文学启蒙的作品。他希望在采风中对这片令人神往大地的真实触摸和感受,能够让自己写出一些有新疆背景的文字。

9月20日的读者见面会上,东西与现场书友进行了快乐诚恳的互动。有读者请他推荐自己最喜欢的5本书,他坦率幽默地说,广告法要求对商品的宣传要避免使用“最好”“最佳”等词语,“如果我在这里说自己最喜欢哪几本书,就是在做违规广告。我喜欢的书不一定是别人喜欢的,每个人的心理需求不一样。我喜欢的作家很多,但也不排斥别的东西。所以,用‘最’字是很难的。”

9月21日,东西在新疆日报报史馆做了《心灵是大千世界的回响》专题分享会,向线上和线下的读者分享了作品《回响》,以及自己的文学创作之路。

《回响》是东西继《耳光响亮》《后悔录》《篡改的命》之后第四部长篇小说。以新闻事件为灵感来源,讲述了女警冉咚咚在侦查一桩情感凶案的同时,也陷入自身婚姻的迷局,并在逆境中与谜案、伴侣、个人心理展开多重博弈的故事。在结构上,小说采用奇偶章节分别叙述这两条线索,其中融合了推理和心理探究的元素;在叙事上,小说采用案件侦破与感情探索双线并行的写法,案件影响了人物的情感生活,人物的情感生活又反作用于推动案件的侦破。双线并行,形成了“回响”的效果,同时也呼应了小说的标题。

东西说,《回响》就是借侦探推理小说的外壳来探索人类浩瀚复杂的内心世界。“很多作家把案件写成了经典名著,司汤达的《红与黑》,马尔克斯的《一桩事先张扬的凶杀案》,陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,卡波特的《冷血》……他们通过罪案写人间百态、写社会现实的真相。”这篇小说本身也是一种写作上的探索,他想让读者在绵密的案情交织和情感剖析中找到自己,反观自己在日常生活中大量的、未曾意识到的心理现象,“侦破案件的同时,也是在侦破浩瀚的心灵。”

评论家李敬泽曾借用唐代诗人李冶的诗句“至近至远东西,至深至浅清溪。至高至明日月,至亲至疏夫妻”为“东西”的笔名和小说《回响》做了一语双关的注解。分享会上,东西本人也介绍了自己用这个词作笔名的用意,“一是寓意丰富,二是好记”。

“从现在开始,我倒退着行走,用后脑勺充当眼睛。”这是东西的第一部长篇小说《耳光响亮》的开头,他初入文坛是以先锋作家的姿态进入的。他的中篇小说《没有语言的生活》,写了这样一个故事:父亲是盲人,儿子是聋人,儿媳妇是哑巴;他们组成“看不见、听不到和说不出”的家庭,但却用对方的健康器官,完成“不可能的沟通”。在30多年的写作历程中,他也力求保留一些探索性的东西,比如结构的探索,语言上的探索,心理描写的探索,还有对现实写作角度的探索,“作为写作者,我不想重复自己,也不想重复别人。想创新,想找一点新的东西进来,可能这就是先锋性。”

小说《回响》被改编成电视剧后,反响较大,也让许多人重又找到原作来读。对于当代许多文学作品的影视化现象,东西表示“这是一件好事,是对作品影响的扩大化。文学不能自说自话,要‘破圈’,影视化呈现是一种很有效的传播。”他说,做编剧时的写作也让自己获益良多,影视化呈现要求对人物形象要有结实的塑造、故事的逻辑关系要扎实、台词要真实鲜活,这些都要避免过于个人化和自由随意,“这些写作经验和感受重新运用于写小说时,我觉得自己写对话写得比以前好了。”

分享会上,主持人请东西给年轻一代的写作者一些寄语,他用“热爱”“学习”“思考”“坚持”这四个词作了概括:热爱是最好的老师,学习是从经典书籍和当代作品的阅读中找到自己写作的坐标,思考是让自己获得从平凡生活中提炼出有价值思想的能力。“我写了30年,其中也有许多来自其他职业的诱惑,但我只有坐在书桌前写作时,才能感觉到心灵的平静和踏实。”对于最后一点“坚持”,他这样说。

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: