□兰天智 甘兴华

天山醒了!像一头凶猛的公狮,注视着远方。

各类大大小小的汽车,像见到狮子的羚羊、麋鹿、斑马等,拼命地奔啊,跑啊……

而坐在车内的人们,心潮澎湃,大呼小叫着:“哇,太美了!你看,那湛蓝的天空,撒欢的云朵,辽阔的草原,洁白的毡房,还有那珍珠般滚动的牛羊,如梦如幻,如诗如画,令人如痴如醉!”

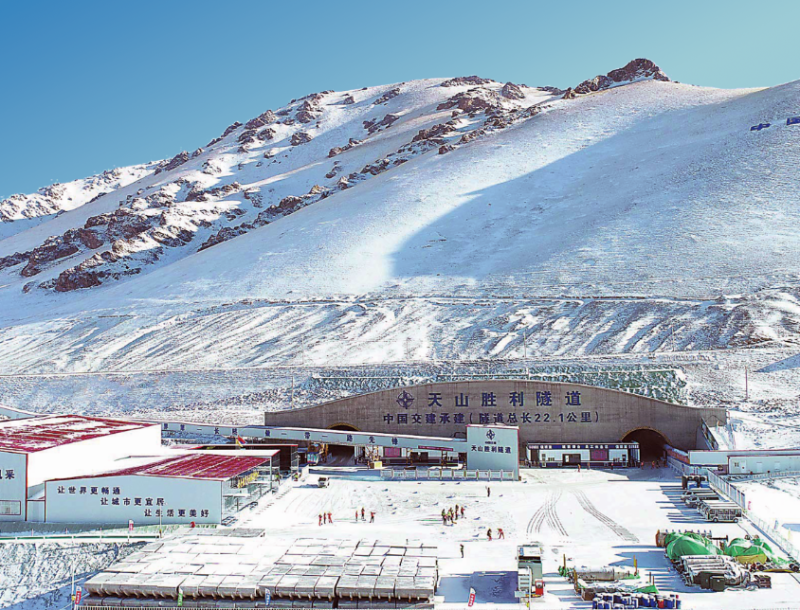

——这是天山深处的美景。天山胜利隧道的贯通,让每个人都能轻松享受到这样的美景。

2024年12月30日11时许,天山深处沸腾了,一群建设者挥舞着五星红旗,有的高声欢呼,有的相互拥抱,有的喜极而泣……历经52个月,世界最长高速公路隧道——天山胜利隧道全线贯通。

实施天山胜利隧道双向对打的施工人员将工友抛起庆祝隧道贯通。韩亮/摄

一洞穿越南北,天堑变通途。过去,由于天山阻隔,天山南北的人们想要相互走动,只能沿着盘山公路艰难地绕过天山,至少要花3个小时。如今随着这条长达22.13公里的隧道贯通,人们只需要22分钟就能穿越天山。

这,不能不说是一个奇迹!

一

巍峨天山,似一把利剑,将广袤的新疆劈成南疆、北疆两部分。天山,这道难以逾越的天然屏障,长期以来制约着南北疆经济、文化的交流和发展。穿越天山,连通南北,是人们千百年来的夙愿。

如今,翻越天山变为穿越天山,千年梦圆,何其激越!可穿越天山,又是何等的艰难。

穿越天山,恰似给天山做一次心血管疏通术。在“手术”的过程中,遇到了哪些世界级难题,建设者们又是如何攻克的,采用了哪些超前的设计工艺?

带着太多的问题,我们来到施工现场寻求答案。

此时,天山胜利隧道施工现场风景如画——

头顶的蓝天,像洗过一样,深邃而透彻;洁白的云朵,似盛开的棉花,与风儿嬉戏撒欢;碧绿的草原,如山巅流泻而下的瀑布;成群的牛羊,宛若“瀑布”上溅起的一朵朵浪花。

我站在隧道口久久凝望,微风拂面,山巅的蓝天白云仿佛触手可及。天山胜利隧道,似从画中延展出来。我想起了愚公移山、精卫填海等神话故事。这些故事中,无不折射出一种中国人的精神。

俯瞰天山胜利隧道入口端。韩亮/摄

在愚公移山的故事中,愚公带领家人不畏艰难险阻,挖掘挡在家门前的大山,发誓要修出一条路来。愚公的精神感动了天神,派神仙搬走了门前的两座大山。

现实生活中,隧道的建设者们就是“神仙”,也是新时代的“愚公”。

到达施工现场的那天傍晚,我见到了中国交建新疆乌尉公路包PPP项目第六标段项目部经理李亚隆。

李亚隆,陕西人,黑里透红的脸上架着一副近视眼镜,中等个头,显得粗壮结实,身上散发着一种坚毅的光芒。

2017年8月,李亚隆带着年轻的团队来到天山胜利隧道的施工现场和静县阿拉沟乡。那一年,他34岁。他的年龄刚好是团队成员的平均年龄。团队成员中,年龄最大的40岁,最小的20多岁。

如今,李亚隆已在这里坚守了7年多,脸颊上的高原红,似乎正在诉说着天山胜利隧道建设的故事——他和团队所经历的苦难与磨砺,光荣与梦想,仿佛就发生在昨天。

巍巍天山,千峰万仞,像一个巨兽,横在了李亚隆及其团队的面前,望而生畏!

尽管李亚隆在隧道工程实践中积累了丰富经验,可来到这里,他和团队有种“老虎吃天无处下口”的感觉,一切都充满了挑战和未知。他内心的柔软与坚强,在夹杂着青草味的山风中翻滚:再难也得干!来了,就要像天山雪松一样,把根深深扎进天山!

万事开头难,当下确定施工方案是关键。

一群天鹅,叫醒了草原上一个崭新的黎明。

李亚隆及其团队成员穿好冲锋衣,骑着从当地牧民那里借来的马上山了。

他们一路上坡,眼前的景色从山下的秀美渐变为山巅的壮阔。又走了一会儿,眼前成了一片耀眼的白——齐腰深的雪,让他们辨不明方向。

所有的马儿伸长脖子努力向前,鼻孔内喷射出一股浓浓的水雾,像毡房内升起的袅袅炊烟;浑身上下的毛发上,挂满了晶莹的露珠,在阳光的照射下,散发出万道光芒……

马儿走走停停,停停走走。突然,一匹马一趔趄,险些把马背上的人摔下来。下面就是峭壁悬崖。太危险了,他们只能牵着马,在齐腰深的雪地里深一脚、浅一脚地艰难跋涉。就在此时,突然有人呼吸困难,四肢无力,瘫倒在雪地上……幸亏他们备了氧气罐。

一天骑行下来,高原上自带刀片的野风,把他们的脸颊吹皴了,嘴唇撕裂了。李亚隆和团队望山兴叹,谁的心里也没有底。

李亚隆深知,过草地,爬雪山,这只是他们“长征”的第一步。他想起了毛主席的诗句:“红军不怕远征难,万水千山只等闲……”这让他的内心更加坚定起来。

夜深了,办公室内依然讨论热烈。有人提出,按照常规的掘进法独头掘进,将全长22.13公里的隧道分为两个标段,以对打的方式分别从两头掘进。此方案至少需要11年的工期,而合同约定工期只有6年。

第一种方案被否定了。

第二种方案,从山顶打一些斜井、竖井到主洞的轨线上,再开工作面辅助施工。

方案一提出,有人就提出了反对意见:“施工区域温度低、气压低、含氧量低,具有高压涌水、高地应力、高地震烈度等难点……”

“天山体型大、个头高,打斜井、竖井施工难度很大,遇到破碎地带难以穿过,不但起不到辅助作用,还会影响工期。”

……

七嘴八舌,第二种方案又被否定了。

方案一次次拿出来,又被一次次推倒重来。

多少个不眠之夜,荒无人烟的天山深处,孤寂寒冷的雪域高原,躺在“巨兽”怀抱里的项目部射出的灯光,在锅盖般的夜空中撕开一个洞,那么明亮,那么温暖,那么持久……

办公室和宿舍就连在一起。累了,他们进宿舍倒头就睡。睡醒了,接着讨论。“那段日子,做梦都在寻找最优的施工组织方案,只要想到不同方案,半夜都会爬起来计算确认。”

行业内知名的上百名专家一批批、一次次来这里“会诊”。陈湘生、邓铭江、张喜刚、曹刚、胡雅东、许前顺……李亚隆一口气说出了20多名专家的名字。

一个个不眠之夜,一次次“头脑风暴”。激动、失落、希望、沮丧、烦恼、煎熬……各种心情都经历过,唯独没有想过放弃。

一晃,两年过去了,施工方案迟迟定不下来。

这两年,对于李亚隆和团队而言,寒来暑往,那么短暂,白天黑夜像蜜蜂一样,为施工前的各项准备工作而奔忙;这两年,冬去春来,又是那么漫长,山坡上的野花开了又谢,谢了又开。

征途漫漫,道阻且长。唯有水滴石穿的坚持,日复一日的付出,才能见到希望的曙光。

集体的智慧总能给人带来惊喜。有人提出,摒弃传统的钻爆法工艺,用TBM(硬岩掘进机)开挖。

“对,这也算是国内首创先例。”很多人表示赞同。但随着讨论的不断深入,TBM应用在主洞施工的方案很快又被否定了——

高速公路隧道洞径较大,而大直径的TBM面对不良地质的适用性较差,应对潜在的岩爆、断层破碎段、软岩大变形、涌水等不良地质时,施工风险大,且TBM的圆形断面对于高速公路隧道来说,有效利用率低,将会造成超挖和回填的双重浪费。

传统的钻爆法技术成熟但效率较低,TBM效率高但适用性较差,如何将各自的优势充分利用?

经过36次“头脑风暴”,团队大胆提出了“三洞+四竖井”施工方案和“中导洞TBM+双主洞钻爆法”联合施工工艺。即:在传统隧道左右洞中间增加一个中导洞辅助工作,利用TBM快速掘进的优势先打中导洞,每隔一段距离从中导洞开出一个横洞进入两侧主洞开辟新的工作面,将超长隧道切成若干小段落,实现“长隧超短打”。

如此一来,三洞齐头并进,多个工作面同时施工,势必会加快掘进速度和施工进度。隧道贯通后,中导洞还是应急救援的生命通道和隧道运维车辆的通道,可保障社会车辆行驶更加畅通。

“长隧超短打”工艺,在国内乃至世界高速公路隧道建设中首次应用。大胆却充满了未知,也充满了国人的智慧与期待。

方案敲定,李亚隆黝黑的脸上,紧皱的眉宇舒展开来。

二

在我国,用于软土层的隧道掘进机习惯被称为盾构机。TBM和人们常见的盾构机虽有“血缘”关系,但性格脾气各不相同,最大的区别在于工作模式和支护方式的不同。盾构机的性格沉稳,重点在于“平衡”,而TBM的脾气刚烈,优势在于“破岩”。

然而,天山峰高入云,深邃险峻,地质条件非常复杂,凿穿巍巍天山,我国现有的掘进机显然无能为力。

“志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也。”

自主生产!

2020年8月7日,由中交天和机械设备制造有限公司根据天山的性格,为天山胜利隧道建设量身定制的TBM“孪生兄弟”——“天山号”和“胜利号”,向天山发起进攻。“兄弟俩”相向而行,天山号从进口端掘进,胜利号从出口端进发。

“这个‘巨无霸’来到天山,水土服不服,能否按照我们理想中的状态去掘进?”TBM进入始发洞室后,李亚隆的内心既兴奋又忐忑。

一米,两米,三米……第一个月,TBM在中导洞掘进了300多米。这个速度,是两边主洞传统钻爆法的三倍。

这,无疑给李亚隆和团队带来了莫大的信心。

然而,随着掘进深度的增加,一个又一个的难题接踵而至。

首先是洞渣运输问题。常规隧道内的洞渣都是用矿车直接运出,但该隧道中导洞洞径只有8.4米,“巨无霸”就占据了一大半位置,所剩空间非常有限。后续还要开很多的工作面,物料运输难度非常大。

虽然TBM自带连续运输皮带,可装在哪儿合适呢?经过一番研究和方案比选,皮带装在左边不行,右边不可,底部更不能,只有挂在顶部,才能把空间最大化利用。

但挂在顶部掉渣风险大,也很有难度,到底可不可行?得让数据说话。

根据TBM每小时50厘米的掘进速度,出渣量在65立方米左右,洞渣铺满皮带的情况下,每隔3.5米装一组(两根)锚杆,每根锚杆只需1吨的拉拔力就能满足皮带的运输。

实际上,为了提高安全系数,每根锚杆的拉拔力达到8吨,安全系数提高了8倍。

于是,运输皮带如一条巨蟒一样,攀在隧道顶部。TBM掘出的洞渣,源源不断地从洞内直接运送到弃渣场,大大提高了工效。

天山胜利隧道进口端施工现场。韩亮/摄

这种隧道洞顶正上方悬挂式连续皮带机施工技术,也是国内公路、铁路隧道施工首创应用。

天山胜利隧道建设过程中,遇到了诸多前所未有的困难和挑战。李亚隆和团队迎难而上,充分发挥科技创新的力量,像剥竹笋一样,一层一层剥掉重重难题。

随着掘进的深入,给TBM“喂料”的难题又摆在了李亚隆和团队面前。

在中导洞有限的空间内,普通的翻斗车、混凝土罐车等车辆无法进入,常规车辆无法实现给TBM输送物料。怎么办?

李亚隆和团队首先想到电车,既环保,成本又低。但这里冬季气温最低可达零下40多摄氏度,电车连一趟都运输不了,就会“躺倒”在半路上。

只有考虑汽柴油动力。汽油的动力不及柴油,可柴油动力的尾气排放能否满足洞里空气质量的要求?还有一个不得不面对的难题——车辆进去后无法调头。“那就像火车一样,增加一个头。”

最终,结合洞内的实际工况,研发出了科学环保的MSV多功能胶轮车。这项研发也是国内首创,还获得了国家知识产权局实用新型专利。

时光见证前行的脚步,奋斗书写拼搏的荣光。

智慧的火花总是在隧道内闪耀。在整个施工过程中,李亚隆和团队获得了上百项实用新型专利和发明专利,将隧道建设有关核心技术牢牢掌握在了中国人自己的手中。比如:一种岩溶隧道突水灾害预警装置、一种5G智慧云隧道安全广播调度系统、一种智慧隧道通风系统……

三

人们要问,建设天山胜利隧道最大的难点是什么?

这是世界上在建高速公路最长的隧道。一个“长”字,给施工带来万难,而且在6年工期内完工,其工程难度在世界隧道的建筑史上绝无仅有。

在李亚隆的办公室,一整面墙上挂着一张隧道施工形象进度图,三条洞的施工进度一目了然。“我每天都在计算和刻画,现场掘进多少,我在这张图上都会实时反映出来。”李亚隆说,不同的颜色代表不同的工作面,图上一个刻度为1毫米,代表隧道内的实际进度是10米。而在现场,3—4天才能掘进10米。也就是说,现场实际干三四天,才能在形象进度图上画1毫米刻度。其中的艰辛,可想而知。

窗外的阳光射在形象进度图上,显得五彩斑斓。站在侧面看,每一种颜色、每一个刻度、每一个洞,都充满了立体感和层次感,也折射出隧道建设的艰难和建设者不屈不挠的精神。

天山,素有“地质博物馆”之称,整个隧道要穿越16个地质断裂带,岩层复杂、地质脆弱。

而TBM个性很刚,不惧“来硬的”,就怕“来软的”,更怕“时硬时软的”!

2021年3月,TBM在经过F7乌拉斯台断层带时,遭遇了极其破碎的围岩。破碎围岩“一见钟情”地“爱”上了从未谋面的TBM,瞬间把整个刀盘团团包围。

天山胜利隧道出口。资料图片

此时的“巨无霸”宛如被狮子摁倒在地的角马,苦苦奋力挣扎,尽管扭矩已经达到了8000千牛/米,超出正常扭矩的4倍多,推进速度一分钟还不到0.5毫米。这个力大无比的“巨兽”,此时掘进不得、后退不能。

建设者们爬到TBM刀盘前,在转身都很困难的空间内,像剔牙一样,一点一点清理掉护盾周边的石渣,再通过注入润滑剂欲为刀盘“松绑”,却未能如愿。最后,不得不把后配套台车像卸开火车皮一样卸掉,让机头轻装上阵。凡此种种,绞尽脑汁,采取各种手段和措施,才把“巨无霸”解救了出来。

李亚隆在隧道内盯了一天一夜,眼睛通红,嘴里也出了水泡。此时长出了一口气,坚定地说:“办法总比困难多。”

打通这条隧道,犹如穿越万重山,时常考验着建设者们的智慧、意志、毅力。建设者们正是凭着迎难而上、锲而不舍的精神,制服了掘进过程中的一个个“拦路虎”。

一次,“天山号”正在进口端掘进。突然,“砰”的一声,“巨无霸”的刀盘被碎石死死地卡住,遭遇了掘进过程中最凶猛的一个“拦路虎”——花岗岩断层蚀变带。

一时间,“巨无霸”霸气顿失,像航母搁浅在了沙滩上。

一个人可能走得快,但一群人才能走得远。遇到困难,团队的力量就凸显出来了。团队成员绞尽脑汁,一次次尝试,一次次失败,但始终没有放弃。最终历经14个月,通过从右洞向中导洞“天山号”刀盘正前方开设横通道,用人工钻爆完成刀盘前方的开挖、清理、支护后,才驱赶走了“拦路虎”,救活了“巨无霸”。

有志气的蚂蚁也能把大山搬走!

这是一场人类与自然的战斗,也是对人定胜天的最好诠释,更是一首英雄的赞歌。

四

在整个隧道建设的过程中,建设者们把矢志创新、精益求精的精神发挥到了极致,他们以严慎细实的作风,把个人梦想和交通强国融入到一起。

特长隧道通风的难题,也是一道世界级难题。

在隧道的顶上设计了4处竖井,作为整个隧道的“呼吸系统”,也是整个隧道的灵魂。

隧道的4口竖井,共有8个直径为9.5米的“鼻孔”,在一呼一吸间,让整个隧道内的空气流通了,也让沉睡了千年的天山醒了!

这4口竖井深度最浅的513米,最深的2号竖井,是目前世界上最深高速公路竖井,深度达706米,比中国第一、世界第二高楼上海中心大厦(高632米,结构高度580米)还要高74米,相当于在天山之巅凿了4座“上海中心大厦”。

建设者们将科学艺术的想象,尽情创作于天山之上。

我的心中对建设者产生深深敬意,同时也产生了疑问,如此深的竖井,是怎样建成的,到底有哪些难度?

相信,大家也会产生同样的疑问。

山顶竖井施工点海拔高达3650米,这里年平均气温零下5.4摄氏度,最低气温可达零下42摄氏度。气候寒冷,氧气稀薄,很多人在山巅走一步都会上气不接下气。

高海拔的极端环境,考验着每一位建设者的意志。这里缺氧,但不缺精神;海拔高,建设者们的斗志更高。

2020年4月23日下午5时许,持续了一天一夜的暴风雪,使处在山顶的3号竖井施工现场的电路不堪重负,突然停电了。100多名工人面临困境,甚至生命都受到了威胁。

中国交建新疆乌尉公路六标段项目部党支部书记侯永川心里像猫抓似的着急。“赶快送发电机上去供电!”

此时,山间的便道已经看不清模样,普通车辆寸步难行。天山仿佛是有意考验这群人的意志。

峰再高,攀则必达。他们安排两台装载机一前一后清雪,两台履带式挖掘机一左一右,“提携”着装有大型发电机的一台随车吊,缓缓向山顶移去。

一个空旷黑暗的夜,几束坚毅明亮的光,成了这个夜晚最美的风景。

他们在征服天山,天山也在征服他们!

施工人员在乌尉高速天山胜利隧道查看隧道断面岩层情况。韩亮/摄

大雪纷纷,夜色茫茫;便道崎岖,山路弯弯。爬坡,上山,步履维艰。建设者们意志更坚。让暴风雪来得更猛烈些吧!

就这样,他们浴“雪”奋战,“连滚带爬”到达3号竖井的生产现场,已是凌晨2点。卸下发电机,安装、接线、启动……经过一夜的努力,终于在凌晨6时,随着黎明的到来,恢复了3号竖井的供电。

此时,已连续奋战了11个小时的建设者们,浑身湿透,眉毛上也挂满了晶莹的冰粒。山巅干冷清瘦的风,似一把刻刀,迅速将他们雕刻成了一个个“塑像”,使得他们的身影在风雪中显得更加坚定。

这,仅仅是建设者们所经历的冰山一角。

在建设竖井的过程中,建设者克服高寒、高反等异常情况,每天坐在狭窄的吊桶内,深入到地下六七百米的地方施工作业。在这狭小的空间内,随时都有可能发生垮塌、涌水、岩爆、掉渣等各种危险。有时在水中一泡就是一整天。在常人看来,寒冷、恐惧、危险的工作环境,却是他们工作的日常。

五

天山胜利隧道,就是一部中国式现代化的奋进史。一条路,串起一路美景、带动一片产业、发展一地经济、造福一方百姓。

天山胜利隧道,贯通南北,连接未来,不仅推动新疆区域协调发展和经济繁荣,也将促进我国与中亚、欧洲等国家的经济合作和文化交流,为共建“一带一路”作出积极贡献。

天山胜利隧道,这条腾飞的巨龙,在天山深处舞出了中国人的勇气和智慧,也见证了我国工程建设的伟大成就,是矗立在天山深处一座永恒的丰碑,向世界展示我国的科技实力和建设水平。

它是人类智慧的结晶,是工程建设的奇迹,也是中国人的骄傲和自豪!

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: