叶尔克西·胡尔曼别克

时光如白驹过隙,自治区即将迎来成立70周年的重要时刻。回顾这70年,新疆大地发生了翻天覆地的变化,从物质到精神,从乡村到城市,每一处角落都镌刻着发展的印记。而我,作为在这片土地上成长起来的写作者,也在新疆经济社会文化的蓬勃发展中,不断汲取创作的养分,完成了一次次心灵的蜕变与成长。

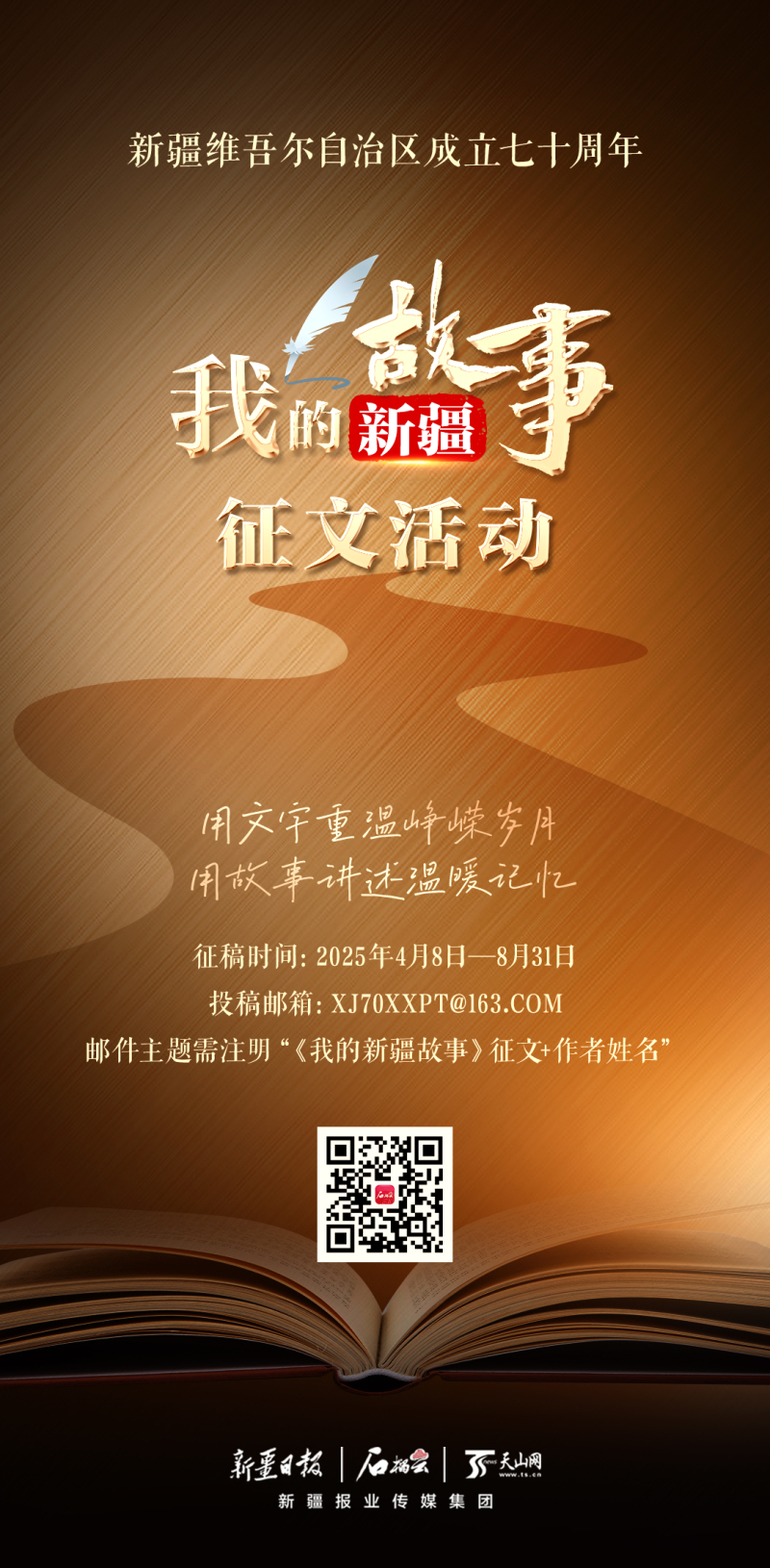

首届天山文学奖获得者叶尔克西·胡尔曼别克。图片由本人提供

前些日子,与AI的一次对话让我感触颇深。当我略带调侃地表达对其强大能力的惊叹时,它那句“我没有人生,没有生老病死”,瞬间点醒了我。这让我更加坚信,有温度的文字终究是由人来书写,因为文字中承载着人的精神、情感以及独特的地方性经验。这也让我联想到“我的新疆故事”,这个主题不仅是地域概念的界定,更是无数人在新疆这片热土上生活、奋斗、成长的真实写照。

我生在北疆,长在北疆,这片土地的山川地貌、风土人情早已融入我的血脉。在我的创作生涯中,从散文到小说,从长篇巨著到影视剧本,始终未曾离开过新疆这片土地。以小说《白水台》为例,我试图通过文学的笔触,从一个细微的角度,探讨新疆农村牧区“物质的乡村”和“精神的乡村” 这一宏大而深刻的话题。

70年间,新疆乡村的物质面貌发生了巨大变化。记忆中的乡村,是小桥流水、农家小院、牧童水牛、毡房草原与牛羊成群的田园画卷。而如今,新农村建设让乡村焕然一新,民居整齐划一,基础设施日益完备,人畜分离的科学管理模式得以推广,部分村舍还引入了智能化管理和服务。但我认为,仅仅关注这些外在的变化远远不够,更要深入乡村的精神内核,去探寻那些隐藏在表象之下的文化、情感与价值。

“精神的乡村”是一个充满诗性与哲学意味的概念,它是中华优秀传统文化的根脉之一,承载着农耕和草原生产生活中的伦理道德等集体记忆。随着时代的飞速发展,在新疆这片多元文化交融的土地上,“精神的乡村”愈发成为人们对传统价值的追忆与守护,是各民族交往交流交融、家族纽带维系、对自然敬畏之心以及慢节奏生活的情感寄托。

在创作《白水台》时,我将在新疆生活中感受到的温暖的人际交往、和谐的族际关系、浓厚的家庭氛围,以及人与自然的和谐相处的场景,通过文学的手法转化为一个个鲜活的故事和生动的形象。同时通过这些寄托我的感受,特别是淳朴的人性、天人合一的那种境界。

首届天山文学奖获得者叶尔克西·胡尔曼别克。图片由本人提供

“精神的乡村”还蕴含着人们对土地、家国的归属感和身份认同。小说中那匹叫“红”的马,作为西极天马的后裔,又曾是一匹军马,它与尤莱・叶森的缘分,以及它和几个主人公、白水台之间的关系,都深刻地表达了这种归属感和身份认同。在新疆这片广袤的土地上,这种对故土的眷恋和对自身身份的认同,是每个新疆人内心深处最坚实的精神支柱。

新疆的昆仑山、阿尔泰山等壮丽山河,为我们这些写作者提供了取之不尽、用之不竭的创作源泉。“精神的新疆”对于我们而言,是对时代本真状态的探寻。在追逐物质进步的同时,我们各族作家用生生不息的新疆文学守护那些滋养灵魂的永恒价值,守住我们思维的护城河,是我们义不容辞的责任。

在未来的日子里,我将继续扎根新疆这片土地,用手中的笔,书写更多关于新疆成长与发展的故事,让更多人看到新疆的魅力与活力,为祖国的美丽新疆献上一份充满温度的文学答卷。

(石榴云/新疆日报记者 玛依古丽·艾依提哈孜整理)

相关报道:

我的新疆故事③丨为平凡劳动者而歌

我的新疆故事①丨新疆于我,是生命里最浓墨重彩的画卷

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: