石榴云/新疆日报记者 赵梅

在博物馆,假如你遇到外形奇特的它,一定难以将它和实用工具联系到一起。

新疆阜康白杨河古墓群出土的人面角觿,馆藏于新疆文物考古研究所。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

它的名字叫角觿(xī)或骨觿,馆藏于新疆文物考古研究所、乌鲁木齐市博物馆等博物馆里。外形有点像兽牙,长度达十余厘米,精美程度又似一件装饰品,乍一看,你会以为它是古代女子佩戴的发簪,然而,它的真实身份却是古人随身携带的解结工具。

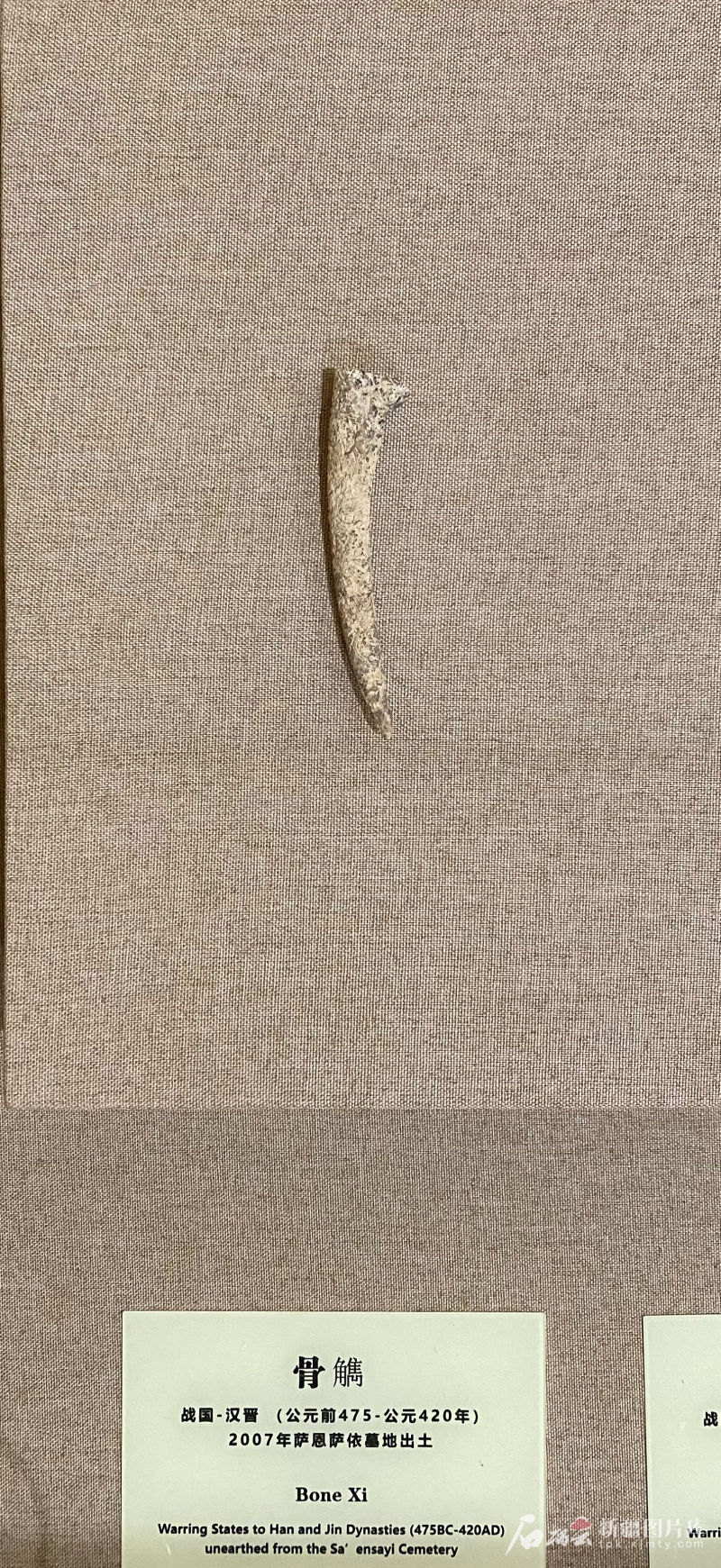

2007年,新疆考古工作者在乌鲁木齐市南郊板房沟乡萨恩萨依墓地发掘出土了一件骨觿,其外形呈圆柱状,一端尖,一端钝,年代在战国至汉晋时期。目前,这件骨觿馆藏于乌鲁木齐市博物馆中。

乌鲁木齐市南郊板房沟乡萨恩萨依墓地出土的骨觿,馆藏于乌鲁木齐市博物馆。石榴云/新疆日报记者 赵梅摄

2003年,考古工作者在鄯善县洋海墓地发掘出土了一件角觿,外形也呈圆柱状,年代为青铜时代。这件角觿现馆藏于哈密市博物馆。

新疆阜康白杨河古墓群还曾出土一件精美的人面角觿,年代为唐代。这件人面角觿长达15.8厘米,一端为尖,一端为人面纹饰,看上去神秘又精美。这件角觿现馆藏于新疆文物考古研究所。

新疆博物馆研究馆员阿迪力·阿布力孜介绍,觿又叫做“解结锥”。在《说文·角部》一书中,关于它的解释是“觿,佩角,锐端可以解结”,意思就是觿是用来解结的小型工具。在扣子没有普遍使用之前,古人的服饰鞋帽都是用绳子系住。为避免衣带散开导致走光失礼,古人通常会把绳子打成死结,宽衣解带时,需要借助觿才能打开解结。因此,觿就成为古人携带在腰间的小型生活用具。在使用时,他们只需将觿的尖端插入绳结缝隙,使之松动,绳结便可轻松解开。

国内考古发现,觿在新石器时期就已经出现,当时多由动物的角或者骨头制成,商代出现了用玉做成的觿。此后,随着带钩的出现,古人不需要再将衣带打成死结,觿失去了实用价值,逐渐演变为身份和智慧的象征。

如春秋战国时期,觿成为成年人或已婚少年的标志性腰间佩饰,表示佩戴者具备解决问题的能力,也是一个人聪颖智慧的表现。

《诗经》中还有关于儿童佩觿的记载,如“芄兰之支,童子佩觿。虽则佩觿,能不我知”。意思是当时童子有佩觿习俗。由于觿既能解开疙瘩,又有治烦决乱寓意,因此童子佩觿是当时的成年人对孩子成长的期盼,希望孩子能早成其德。人们常说的觿年,指的就是佩戴由兽骨制成的解绳结饰物的年龄。到了汉代,觿依旧是达官贵人追崇的腰间配饰。汉代以后,人们使用逐渐减少。

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: