昨天刚进入“三九”,新疆大部分地区立马开启冷冷冷冷模式,新的一场大雪已经悄然飘进了乌鲁木齐。昨晚只是颗粒状的雪花在飘洒,等到今早上班,路面积雪已经形成厚厚一层。不知道小伙伴们今天的上班路途是否受到了降雪影响呢?

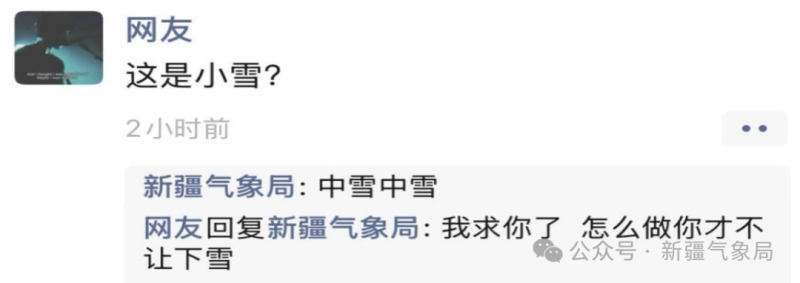

面对又滑又泥泞的道路,部分网友错误地认为,都是气象局人工增雪的“锅”,大家纷纷表示:“你们不要再增了啦!”

稍等!给我们个机会解释一下。

首先,空中的水汽要变成雨雪降下来必须具备两个条件,一个是必须有一定的水汽条件。新疆气象台首席张云惠介绍:“此次影响降雪的天气系统是西西伯利亚到中亚的低槽,低槽前西南气流携带的水汽较为充沛,进入北疆地区,为降雪创造了良好的水汽条件。”

二是必须有凝结核。人工增雪的基本原理源于云微物理学。通常情况下,人工增雪是通过向云层中释放特定的物质,如银碘化物、干冰或盐等,来刺激冰晶的形成和增长。这些小颗粒被称为“冰核”,它们能够加速水蒸气凝结,促进冰晶很快地增长到能够克服空气的浮力降落下来,从而形成降雪。

因此,人工增雪的效果与气象条件是密切相关的,适宜的云层、湿度、温度以及风力等因素都会对增雪的效果产生影响。在环境条件不利的情况下,就像巧妇难做无米之炊一样,再怎么努力也下不了雪,可以理解为人工增雪起到的是添柴,而非生火的作用。

那我们为何又要积极增雪呢?

我们先了解一个大背景,新疆地区气候干旱,水资源匮乏等问题长期制约着当地的经济发展和生态保护。加之去年以来,新疆平均气温较常年偏高,降水量较常年偏少,促进云层中的水汽凝结,增加降水,补充地表和地下水资源,对经济和社会生态发展是十分有必要的。

首先能助力农业生产。在古代农耕社会中,人们常常期盼和祈祷冬季降下大雪,以确保农作物的生长和收成。因此,瑞雪兆丰年深受农业社会重视。通过科学有效的人工增雨(雪)作业,可以在合适的气象条件下,使得冬小麦作物在雪的覆盖下能够享受到多重保温效应,有效减少农作物遭受冻害的风险,减缓土壤内热量的散失,使小麦根部能够保持相对恒定的温度,有助于维持正常的生长活动。其次,雪覆盖有助于保持土壤湿润,形成一层保护层,防止冻土引起的营养流失和霜害的发生。同时,积雪还能为冬季农作物提供必要的水分,满足其生长的水分需求。

其次还能改善空气质量。进行人工降雪以后,空气中的二氧化硫等污染物会被雪花吸附。长此以往,空气质量能够得到有效改善。

最新评论: