灾难考验着一个国家和民族的力量与韧性。从山崩地裂到新城崛起,从满目疮痍到生机盎然,这离不开党和国家以及社会各界的大力支持,离不开乌恰县广大干部群众自力更生、艰苦创业、重建家园的奋斗力量。

●王鹏/文

乌恰县地处祖国版图的最西端,是我国最后一缕阳光落山的地方,它位于天山南麓与昆仑山的结合处,西北与吉尔吉斯斯坦交界,由于受印度洋板块与欧亚板块强有力挤压,地壳活动频繁。据统计,20世纪至今,该县发生的地震中震级最高的是1985年的7.4级大地震,震源深度7千米,震中烈度IX度。地震形成长约15千米,宽100米至800米的地表破裂带,地震造成房屋倒塌3万余间,67人遇难,200人受伤。

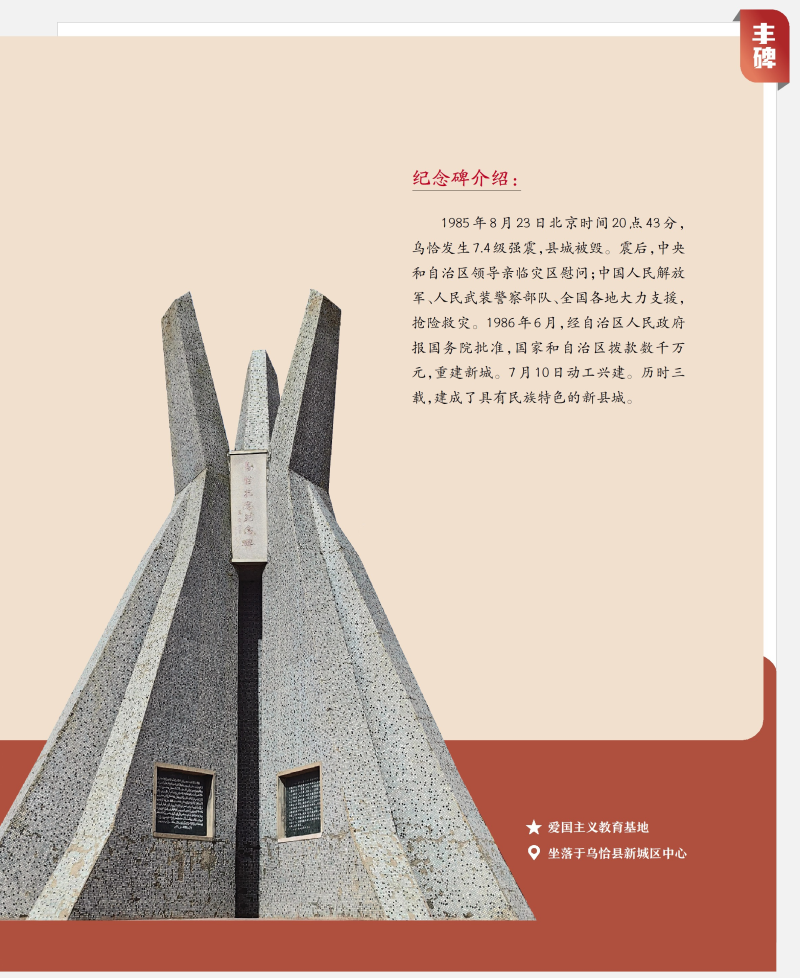

乌恰县抗震纪念碑静立于新城区中心,于1988年10月立碑,1989年10月建成,是一座镌刻历史记忆与民族精神的地标性建筑。它不仅铭记着1985年8月23日那场撕裂大地的7.4级强震,也见证着乌恰人民在灾难面前不屈不挠、团结奋斗的精神,更述说着乌恰从裂土中崛起的征途。

纪念碑高11.8米,造型为三角鼎立,钢架结构,混凝土浇筑,外表用马赛克装饰,美观大方,气势雄伟。纪念碑由碑座、碑身和碑顶三部分组成。碑座为大角度底座,呈圆形,五层台阶拾级而上,基础坚实稳定,有一种扎实稳固、坚如磐石的感觉。碑身由三组立柱等距三角位置直立而上,每组又有三条带坡度的斜立柱相依附,至顶柱中心融为一体。碑顶为三个朝天展开的犄角,耸立于斜立柱上方的顶端似有一种冲天之势,又有一种顶天立地之力,象征着遭受7.4级强烈地震灾害的乌恰县各族人民战胜自然灾害,坚定地走社会主义道路的坚强信心和奋发向上的精神。纪念碑正南面是王震同志的题词“乌恰抗震纪念碑”,东北面为王恩茂同志的题词“人民抗震胜利万岁”。碑上还刻有柯尔克孜、汉两种文字的铭文,记述了这次地震发生的概况和在上级党委、政府的关怀领导下进行灾后重建的情况。

大地震发生后,全国各族人民迅速行动,展开了一场跨越地域与民族的大救援。

震后重建堪称人类工程学奇迹。在党和政府的领导下,乌恰人民在地质条件更为稳定的距离老县城东北部6公里的博鲁什,建起了一座现代化的抗震新城。新址远离了原乌恰县城南侧的卡兹克阿尔特活动断层,而且也避免了南侧山体地震地质灾害所带来的威胁。不仅采用了隔震支座、剪力墙等当时最先进的技术,还成为了中国西部首座“抗震示范城”。经过3年建设,1989年10月17日新城落成,全国第一座按地震基本烈度IX度设防的新城诞生。

作为自治区级爱国主义教育基地,通过纪念碑及其周边的地震遗址公园,人们可深入了解地震灾害的残酷性,学习防震减灾知识,增强防灾意识。每年地震纪念日,各族群众都会在纪念碑前举行纪念活动,缅怀逝者,感恩生活。

当夕阳为纪念碑镀上金边,碑影恰好指向老城遗址方向。两个时空交汇于此:一边是凝固的历史记忆,一边是跃动的当代脉搏。

乌恰县抗震纪念碑不仅是一座建筑,更是一部镌刻在石头上的历史教科书。它提醒我们,灾难固然可怕,但只要团结一心、奋发图强,就能战胜一切困难。这座纪念碑将继续屹立在帕米尔高原上,见证乌恰的繁荣发展,激励一代又一代乌恰人弘扬抗震精神,推动家乡现代化建设,为建设更加安全、和谐的家园而不懈努力。

(作者单位:自治区党委党校〔行政学院〕)

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: