在库尔勒市及铁门关市的土地上,流淌着一条人工渠——库尔勒十八团渠,又称 “十八团大渠”。它宛如一条生命的纽带,承载着厚重的历史,滋养着一方水土,诉说着军垦战士艰苦创业的历程。

● 姚爽 薛琳娜 / 文

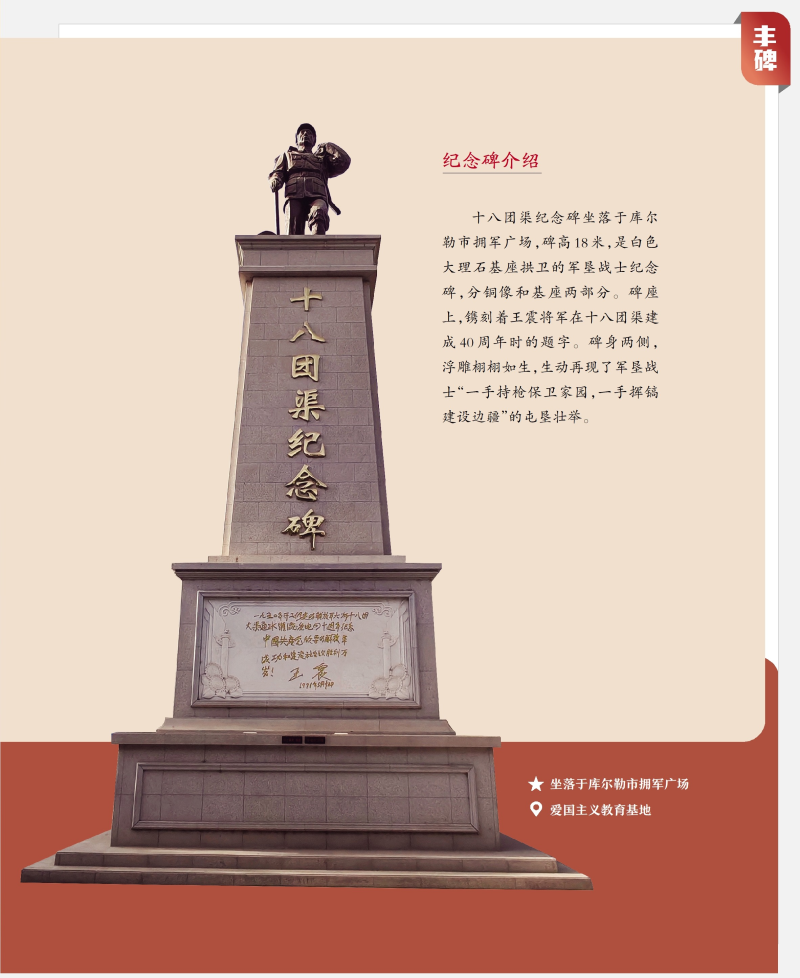

在塔克拉玛干沙漠北缘的土地上,一座纪念碑上青铜铸就的铭文诉说着军垦战士艰苦创业的历程,这就是矗立在库尔勒市的十八团渠纪念碑。库尔勒十八团渠(又称“十八团大渠”)位于库尔勒市及铁门关市,主干渠全长68.9公里,流经多个团场与乡镇。十八团渠修建于1950年3月,由王震将军主持勘察设计,同年9月开工,1951年5月竣工通水。中国人民解放军二军六师十八团(现新疆生产建设兵团第二师二十九团前身)的1300余名官兵,在无机械设备的情况下,仅凭坎土曼、铁锹等工具,在戈壁滩上历经8个月时间,人工挖掘建成了这条渠。为表彰十八团官兵们的壮举,大渠被命名为“十八团大渠”。

70多年来,十八团渠滋养着两岸几十万各族群众,助力当地经济社会发展。十八团渠初建时宽8米、深4米、长35.25公里,后扩建至主干渠68.9公里,年引水量3亿立方米。灌溉面积从最初的10万亩扩展至近50万亩,涵盖兵团团场和地方乡镇。2001年起实施续建配套与节水改造,干渠利用率达95%,灌溉水利用系数从0.56提高至0.64,年节水量约1628万立方米。十八团渠曾入选“人民治水·百年功绩”治水工程项目,获评“全国节水型灌区”,为城市生态景观提供水源,助力“海绵城市”建设。

1991年,在十八团渠通水灌溉发电四十周年之际,农二师(后更名为第二师)在库尔勒市天山东路与铁门关路交会处的拥军广场上,矗立起十八团渠纪念碑。2019年7月,第二师对十八团渠纪念碑修缮。修缮后的纪念碑保留了过去纪念碑的主体结构,增加了碑名和一组体现十八团渠时代发展的浮雕墙,全面展现了兵团人的时代风采和历史担当。

十八团渠是解放军部队在西部修建的第一条大型人工渠,为保障两岸人民农业灌溉作出了突出贡献。十八团渠建成前后深刻变化的故事,展现的正是人们永葆干字当头、苦干实干的精神。

十八团渠纪念碑记录着这段历史变迁,它屹立在渠首,注视着这片土地上发生的沧桑巨变。从荒原开渠的英雄壮举,到巍峨矗立的精神丰碑,70多年来,十八团渠谱写了一曲由红色血脉滋养的绿色颂歌。渠水奔流不息,精神代代相传。随着时间的推移,十八团渠在发挥灌溉功能的同时,也逐渐成了城市文化的重要符号。它见证了一代又一代兵团人的奋斗历程,承载着他们的青春、梦想和汗水。

(作者单位:姚爽,自治区党委党校〔行政学院〕;薛琳娜,巴音郭楞蒙古自治州和硕县委党校)

(版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。)

最新评论: